SHINICHIRO HONDA

人が狩猟採集段階から農耕段階へと生業スタイルを変化させたのは、「無意識」であったと思われる。自然界で、植物を栽培したり動物を飼育したりするのは、人間だけはない。ハキリアリは、木の葉を切り取って巣に運び、ハラタケ科のキノコ(担子菌)を植え付け、キノコを栽培している。また、多くの種類のアリが、アブラムシやカイガラムシを飼育して、甘露を食料にする。

葉を巣へ運ぶハキリアリ(Author:Eli Duke)

葉にキノコの菌を植え付ける(Author:Clinton & Charles Robertson)

彼らはもちろん、「意識」して農耕や牧畜をはじめたわけではない。アリとキノコ、アリとアブラムシの「延長された表現型」の関係は、遺伝子の変異と自然選択の結果にすぎない。

人間も、アリと同じように、「無意識」にイネ科植物と「延長された表現型」の関係へと変化したにちがいない。そうでなければ、西アジア(コムギ、オオムギ)、中国大陸(アワ、イネ)、新大陸(トウモロコシ、カボチャ)で、別々に農耕がはじまったことを説明できない。

人類学者たちは、農耕段階への変化を「革命」とか「ゆっくりした変化」とか区別して書くことを気にするが、そのようなことは本質とは関係がない。長い時間で見れば「急激」だし、短い時間でみれば「ゆっくり」だ。どのような場所で、どのように、「無意識」に農耕がはじまったかを考えるには、農業の知識が無いと話にならない。そこで、農業の基本的なことを述べる。

土と土壌

「土」と「土壌」の定義は、学者によっていろいろな意見がある。土とは、「地殻の上層部の粒状,粉状の物質」というのが一般的な定義で、岩(rock)や木(wood)は、土には入れない。日本の土壌学者は、土と土壌を区別して、土壌とは「生物の活動によって生成した表層の土」と考える人が多い。英語では土と土壌を区別する言葉はなく、両方とも“soil”だ。

地殻の表層の土壌を掘っていくと、風化がすすんでいない岩が出てくるが、これは母材とか母岩と呼ばれる。ふつうは、母材が風化してレゴリス(regolith)になり、生物の作用でレゴリスから土または土壌が生成すると認識されている。レゴリスとは、風化によって岩が砕け、細かい粉砕物が堆積した物だ。生物の作用がない月や火星の土を考えればよい。

月の土

火星の土

地質

地質とは、地殻の岩石や地層などの構造や性質のことであるが、農業と関係が深いのは、母材の成り立ちや古さの指標となる、地質年代と火成岩の性質だ。

冥王代(Hadean):46~40億年前、地球が形成され、生命が誕生するまでの期間、岩石はまれ。

太古代(Archean):40~25億年前、始生代ともいい、古細菌と真正細菌が繁栄。

原生代(Proterozoic):25~5.41億年前、シアノバクテリアによって大気中に酸素が増加した。真核生物や多細胞生物が出現。

カンブリア紀(Cambrian):5.41~4.854億年前、藻類、三葉虫、腕足類、サンゴなどが繁栄。

オルドビス紀(Ordovician):4.854~4.438億年前、オウムガイなど軟体動物、三葉虫など節足動物、魚類、サンゴなど。

シルル紀(Silurian):4.438~4.192億年前、魚類、陸上植物、陸棲節足動物など。

デボン紀(Devonian):4.192~3.589億年前、コケ、シダなどの植物、魚類、多足類が発展。

石炭紀(Carboniferous):3.589~2.989億年前、シダ植物、昆虫、両生類が栄えた。

ペルム紀(Permian):2.989~2.519億年前、シダ植物、裸子植物、両生類、爬虫類、双弓類、単弓類、昆虫、軟体動物、棘皮動物、腕足類、三葉虫など。

三畳紀(Triassic):2.519~2.013億年前、シダ植物、イチョウ類、ソテツ類、針葉樹、アンモナイト、二枚貝、放散虫、エステリア、棘皮動物が栄え、恐竜、翼竜、ワニが出現。

ジュラ紀(Jurassic):2.133~1.45億年前、イチョウ、ソテツ、針葉樹などの裸子植物、恐竜、爬虫類、魚類、アンモナイトなど。

白亜紀(Cretaceous):1.45億~6,600万年前、針葉樹など裸子植物、被子植物、恐竜、爬虫類、硬骨魚類、アンモナイト、棘皮動物など。

古第三紀(Paleogene):6,600~2,303万年前、裸子植物、被子植物、哺乳類、鳥類など。

新第三紀(Neogene):2,303~258万年前、哺乳類、鳥類の繁栄。

第四紀(Quaternary):258万年前~現在まで、ヒト属が出現。

火山岩(volcanic rock):マグマ由来の岩石(火成岩)のうち、火口近くで急激にマグマが冷えて固まったもの。噴出岩(effusive rock)とも。

貫入岩(intrusive rock):マグマが地下で冷えて固まった岩石、深成岩。花崗岩は、地下深くでゆっくり冷えて固まるために、石英(SiO2)や長石(KAlSi3O8)などの結晶が成長する。

変成岩(metamorphic rock):もとからあった岩石が、熱や圧力などの変成作用を受け、鉱物の種類や岩石の構造が変化してできた岩石。

火山灰、光学顕微鏡(Author:Wilson44691)

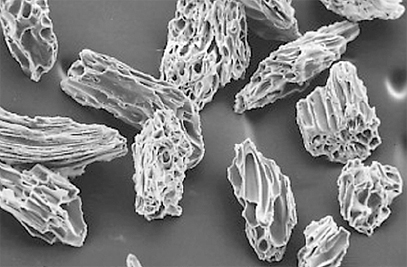

火山灰、電子顕微鏡

軽石、鹿沼土、マグマが発泡して生成(Author:KENPEI)

玄武岩(Basalt)、溶岩流で生成、デカン高原、ハワイなど

安山岩(Andesite)、プレートの沈み込み帯に多い火山岩(Author:Siim Sepp)

花崗岩、マグマが深部でゆっくりと冷却

マサ土、花崗岩が風化してできた土(Author:Akiyoshi’s Room)

World geologic provinces

World geology map

土壌

土壌は多様で構造や成り立ちが複雑なので、それを分類するのはかなり難しい。現在の世界の土壌分類は、米国農務省土壌分類(USDA soil taxonomy)と世界土壌照合基準(World Reference Base for Soil Resources, WRB)がある。USDA soil taxonomyは、米国農務省のGuy Donald Smithらによって分類され、WRBは、FAOと国際土壌科学会議によって提案された。ここでは、USDA soil taxonomyについてふれる。

エンティソル(Entisol):最近形成された土壌、未熟土。裸岩など、生物による化学的物理的作用を受けていない。

インセプティソル(Inceptisol):特徴が少ない若い土壌。溶脱や風化が少ない。

ジェリソル(Gelisol):永久凍土。1年を通じて土が凍結している。

スポドソル(Spodosol):ポドゾル。針葉樹林の微生物が放出する酸などによって、アルミニウムや鉄が溶解して、上層にケイ酸だけが残る。下層ではAlとFeが析出して赤褐色の粘土質になる。強い酸性土壌。

ヒストソル(Histosol):泥炭土、有機質土壌。湿地帯で植物遺体が分解されずに堆積している。

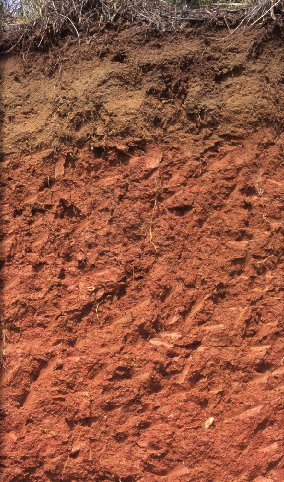

アルフィソル(Alfisol):塩基に富む森林土壌、粘土集積土壌。モリソルより降水量がやや多く、樹木が生育する森林に形成される。やや酸性。上層は砂が多く下層は粘土が多い。下層にはカルシウムが集積して炭酸カルシウムになる。テラロッサ、テラローシャ、レグールなど。

バーティソル(Vertisol):スクメタイトが多く、乾、湿の繰返しにより膨張、収縮する暗色粘土土壌。草原地帯の湿地などで形成され、きわめて肥沃。プレーリーの黒土、レグールなど。

モリソル(Mollisol):チェルノーゼム、プレーリー土。温帯から寒帯にかけての年間250~750ミリ程の降水量では、草原ができる。乾燥する夏と寒冷な気候のために有機物の分解が進まず腐植が多い。中性土壌。

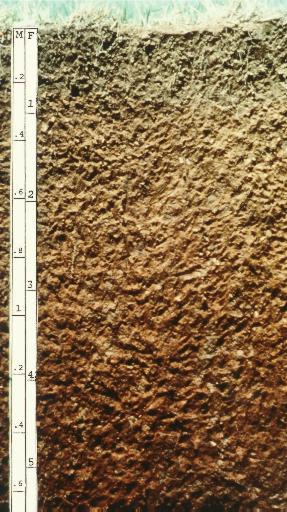

アンディソル(Andisol):黒ボク土。火山灰の土で発達し腐植が多い。

アリディソル(Aridisol):乾燥地域の砂漠土、塩類が集積。

アルティソル(Ultisol):塩基が流亡した森林土壌で、粘土が集積している。東南アジアなどの熱帯雨林の樹木の酸によって塩基が溶解流出しているが、鉄とアルミは溶けずに赤い色になる。熱帯の樹木はアルミが多い土壌で生息できるが、西アジアやアメリカ原産の作物は、アルミの毒で育たない。

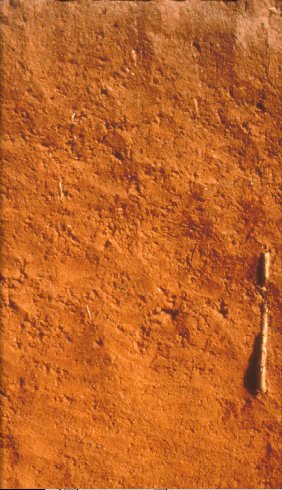

オキシソル(Oxisol):ラテライト。熱帯の酸化物に富む極度に風化した土壌、アフリカや南米の古い大陸の熱帯雨林に多い。

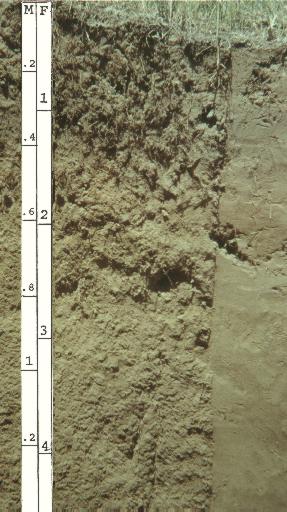

エンティソル(Entisol)、未熟土

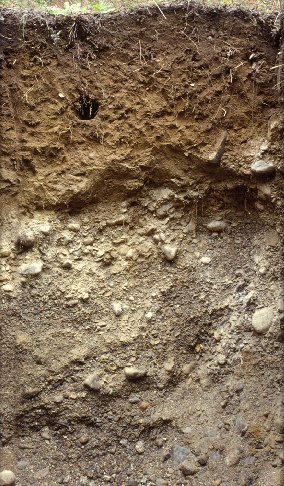

インセプティソル(Inceptisol)、若い土壌

ジェリソル(Gelisol)、永久凍土

スポドソル(Spodosol)、ポドゾル

ヒストソル(Histosol)、泥炭土

アルフィソル(Alfisol)、塩基に富む森林土壌

バーティソル(Vertisol)、暗色粘土土壌

モリソル(Mollisol)、チェルノーゼム、プレーリー土

アリディソル(Aridisol)、砂漠土

アルティソル(Ultisol)、塩基が流亡した森林土壌

オキシソル(Oxisol)、ラテライト、風化した土壌

世界土壌図 (菅野ら, 2009)

日本では農耕地土壌分類と林野土壌分類が別々に行われてきたが、2017年に日本土壌分類として統一された。

造成土:客土,造成,盛土などのため,自然状態の土壌と著しく異なる断面形態をもつ土壌。

有機質土:湿生植物の遺体が,過湿のため分解を免れ厚く堆積した土壌。沖積地や海岸砂丘の後背湿地,谷地,高山などの湿地に分布する。

黒ボク土:母材が火山灰に由来し,リン酸吸収係数が高く,容積重が小さく,軽しょうな土壌。黒ボク土の特徴は,アロフェン,Al/Fe-腐植複合体およびフェリハイドライトのような非晶質物質,準晶質粘土のイモゴライトである。

ポドゾル:漂白した層と腐植または鉄が集積した層の層序をもつ土壌。北海道,東北,中部地方の山地に主として分布するが,一部は海岸砂丘地にも発達している。

沖積土:現世の河成,海成,湖沼成沖積低地の土壌。

赤黄色土:有機物の蓄積が少なく,塩基飽和度が低く,風化の進んだ赤色または黄色の土壌。表層からの粘土の移動集積や塩基の溶脱が生じ,強酸性を呈することが多い。西南日本,南西諸島に広く分布する。

停滞水成土:年間を通じてあるいは年間のある期間,停滞水または地下水による影響を受け,断面内にグライ特徴,表面水湿性特徴または地下水湿性特徴を示す層をもつ台地,丘陵地,山地の土壌。

富塩基土:風化変質層または粘土集積層をもち,下層土の塩基飽和度が50%以上の土壌。

褐色森林土:黒ボク特徴および赤黄色特徴を持たない,褐色の次表層位をもつ土壌。山地,丘陵地に広く分布する。北海道,東北地方では洪積台地にも分布する。

未熟土:土壌断面内で層位の発達が認められないか,あるいは非常に弱い土壌。火山放出物未熟土,砂質未熟土,固結岩屑土,陸成未熟土。

黒ボク土(Author:Rockwurm)

日本土壌図 (菅野ら, 2008)

文献

*1)USDA (1999) Soil Taxonomy.

*2)FAO (2015) World reference base for soil resources 2014.

*3)日本ペドロジー学会 (2017) 日本土壌分類体系.

*4)菅野均志ら (2009) 土壌教育教材としての日本および世界土壌図の試作. 日土肥講要55, p201.

*5)菅野均志ら (2008) 1/100万日本土壌図(1990)の読替えによる日本の統一的土壌分類体系−第二次案(2002)−の土壌大群名を図示単位とした日本土壌図. ペドロジスト52, 129-133.

売り上げランキング: 82,403