SHINICHIRO HONDA

チャイルドは,西アジアで農耕と牧畜が始まり,新石器革命が起きたと言った。新石器革命によって,灌漑,犂,役畜,帆掛舟,車輪付き交通機関,果樹栽培,造酒,冶金術,煉瓦,アーチ,釉薬,印章,太陽暦などが発達し,都市革命が起きた。そして,都市革命によって,文字,記数法,度量衡,数学,幾何学,天文学,芸術など,人類の知識における革命が起こり,知識革命によって経済革命が実現したという。

メソポタミアの紀元前4400~3000年は,ウルク期と呼ばれる。かつてのウルク(Uruk)は,ユーフラテス河畔に位置し,人類最古の都市文明が生まれた場所とされている。

(出典:西アジア考古学講義ノート)

紀元前2千年紀のメソポタミア

紀元前3300~3000年(IVa層)のウルクは,居住面積250ha,人口は20,000~40,000人におよんだと推定されている。この層からは,断片を含めて約3,000枚の最古の粘土板文書が発見されている。これらの古拙文書は,約1,000の絵文字で書かれていた。

Tablet from Uruk, dating to Uruk III (c. 3200–3000 BC) recording distributions of beer from the storerooms of an institution. British Museum(Author:Jim Kuhn)

シュメール神話の「エンメルカルとアラッタの領主」のなかで,文字の発明についての伝承がある。シュメール王名表では,エンメルカルはウルク第1王朝の最初の王メスキアッガシェルの息子で,420年間在位したと伝えられる。

エンメルカルは,七つの山を越えたアラッタの王を服従させようとした。アラッタからウルクへはラピスラズリ,金,銀が送られ,ウルクからは大量の大麦が送られた。エンメルカルの言葉はかなりの量だったので,使者は王の言葉を復唱できなかった。そこで,エンメルカルは粘土板を整え,言葉を粘土板の上に置いた。それ以前に粘土板に置かれた言葉はなかったという。

ウルクの古拙文書の85%は,物品の種類と数量が記録されており,行政および経済記録と考えられている。残りの15%は,語彙リストで,物品,職業名,地名などの諸名詞が羅列されている。また,ほとんどの粘土板は,廃棄された状態で見つかっている。

一方,西アジアでは,タウロス山脈,インダス河,アフリカに至る広い範囲から,小型粘土製品のトークンが出土していた。その期間もきわめて長く,最古のトークンは紀元前8000年紀といわれ,前3500年頃に頂点に達し,前3000年頃まで使われた。前3800~3600年には,中空の粘土の封球(ブッラ)が登場する。封球の中にトークンが入れられ,表面には印章が押されていた。また,中のトークンが表面に押された封球もある。

Geographical distribution of tokens extends from as far north as the Caspian border of Iran to as far south as Khartoum and from Asia Minor eastward to the Indus Valley. Sites identified only by dots within a rectangle here are named in the map below.

Clay tokens from Susa, a city site in Iran, are seen in the composite photograph on the opposite page. The tokens, in the collection of the Musée du Louvre, are about 5,000 years old.

Globular envelope with a cluster of accounting tokens. Clay, Uruk period. From the Tell of the Acropolis in Susa.

Bulla from Susa shows two rows of surface impressions that match in number and shape the tokens it contained (foreground): one large cone, three small cones (bottom row) and three disks (top row). Tablets with incised representations of tokens probably evolved next.

Pictographic tablet from Uruk, Iraq, late fourth millennium B.C. The account in the upper central case, for example, shows the sign for sheep and five wedges standing for the abstract numeral 5. Courtesy Vorderasiatisches Museum, Staatliche Museen zu Berlin, East Germany.

(参考:デニス シュマント=ベッセラ. 文字はこうして生まれた)

考古学者のシュマント=ベッセラは,トークンは,物品の種類と数量を記録するためのシステムであり,複雑なトークンは,神殿の奉納品や税の徴収に使われたのではないかと推定した。トークンと古拙文書の絵文字が対応することから,ウルクの古拙文字は,トークンから生まれたという説を唱えた。

ベッセラの説は,完全に支持されているわけではない。前川和也先生は,ベッセラ説はあまりに単線的な進化論に基づいており,封球と粘土板で数を表すことが同時期に行われていることなどから,この説を完全には支持していない。

--------------------

私が子供のころは,農村では,買い物は「付け」(掛払い)があたりまえであった。魚屋で魚を買うときも,お袋が魚屋さんに「付けといて」と言うだけである。代金の支払いはすべて盆暮払いで,親父が農協に行って現金を下ろし,魚屋,酒屋,塩屋,雑貨屋,油屋,飲み屋,農機具屋などを回って,半年分の代金をまとめて支払う。支払い時に必ず手拭を渡されるので,家で使うタオルにはすべて店の名前が印刷されていた。

親父が出向かず,店が家に来ることもあるが,お金があるときは,自分から店を回るので,店が来るのはお金が無いときだ。

家に来た魚屋や酒屋さんは,黒いカバンを大事そうに脇に抱えていて,半年分の購入額を集計した紙片(請求書)を見せる。親父やお袋が金額を見て,こんなに高いのはおかしいと言うと,カバンから売掛帳とそろばんを取り出して,売掛帳の金額を見ながら,そろばんで計算する。こちらは証拠が何もないし,そろばんもできないので,文句を言いながら代金を支払うと,領収書と手拭を渡して,気まずそうに出ていく。親父とお袋は,もうあそこでは買わないと言って,店を代えたりする。

農産物の収穫は年に1回であり,農家にお金が入るのは,作物の収穫のあとだ(内金もある)。農業生産では,冷害,霜害,大雨,洪水,干ばつなど,年と場所によって大きな豊凶の変動がある。経営が悪ければ,農協の借金が増えるので,出稼ぎにいかなければならない。

米の代金は農協の口座に振り込まれ,口座から現金を出して,現金で「付け」を支払う。まとまった現金(通貨)を使うのは,年に2回だけだ。もし,支払いを米で済ますことができるのであれば,農家には現金は必要ない。商人(農協)と商人とのあいだだけで,現金をやり取りすればよい。

つまり,かつての農村では,通貨はあまり使用されず,商品の取引は,債権を記録した売掛帳(債権帳)で行われていた。

売掛帳は紙と墨にすぎないので,債権を担保するのは,農家の土地,家畜,労働力(債務奴隷)などである。農民は,土地や家畜を捨てて逃げる確率が小さいことが,この取引システムの前提になっている。

農民が相手なら,土地,家畜,労働力を担保にできるが,商人同士の取引では,農民のような担保が無いので,現金(通貨)が必要になる。

江戸時代は,農業生産を基盤とした社会であるが,商品取引がさかんに行われ,金,銀による貨幣制度が確立していた。

さらに,地方の藩,江戸,大阪の隔地間の信用取引が発達し,商人間の資金決済手段は,ほとんどが,信用貨幣の「銀目手形」で行われていたという。秤量貨幣の銀貨は,重量が重く大口取引に不便で,銀貨の絶対数も不足していたためである。(*8)

--------------------

Bevelled-rim bowl from Habuba Kabira South, Syria. Late Uruk period, ca. 3400-3200 BC. Institute for Ancient Studies, University of Mainz, Germany.(Author:Schauschgamuwa)

ウルク期には,金や銀の貨幣は登場しておらず,支払い用の貨幣として大麦や羊毛が使われていたとされている。銀の精錬法の灰吹法が発見されたのは,ウルク後期(前3300~3000年)であり,シリアのハブーバ・カビーラ遺跡で,方鉛鉱から銀を抽出した最古の証拠が見つかっている。(*9)

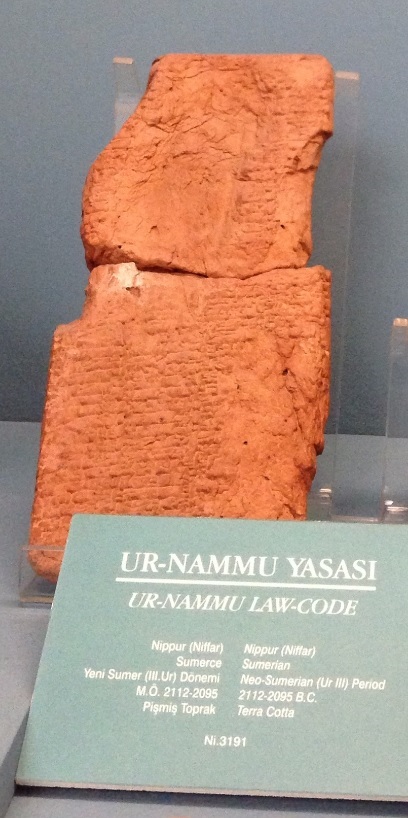

銀が貨幣として用いられたことがわかるのは,ウル・ナンム法典である。ウル・ナンム法典は,ウル第3王朝の初代の王ウル・ナンム(紀元前2115~2095年頃)によって発布され,損害賠償を銀で支払うことや,秤量貨幣としての銀の重さの単位が定められている。

Ur Nammu code Istanbul(Author:oncenawhile)

トークンは,紀元前8000年紀から4000年以上も使われていたとされている。ウバイド期からウルク期のメソポタミアは,農業生産を基盤とする社会である。これらのことから,トークンは,「付け」(債権)を記録するための売掛帳と,計算のためのそろばんとして使われたものと考えられる。

商人は,農家から,商品の代金として,春に大麦を受け取るために,納入した衣類や金属などの種類と数を,トークンで記録して計算したと考えられる。トークンは,小さな粘土の塊にすぎないが,債務者は農家なので,土地,家畜,労働力(債務奴隷)などの確実な担保がある。このため,通貨として,銀,大麦,羊毛などを使う必要はなく,売掛帳(債権帳)だけで,取引が成立する。

一方,メソポタミアから遠く離れた異民族の国家との取引では,土地,家畜,労働力は担保にならず,取引をスムーズに行えない。

たとえば,ウルクの王あるいは首長が,商人に命じて,秋に,異民族から金属を購入するとする。金属の見返りの大麦を送るのは,翌春である。

異民族の王あるいは首長は,やってきたウルクの商人から大量の金属の注文を受けても,その商人は詐欺師かもしれず,担保が無いために信用しないであろう。そこで,ウルクの王は,封球の中にトークンを入れて,表面に自分の印章を押し,商人に持たせたであろう。

封球は約束手形であり,翌春に,異民族の商人が持ってきた封球(約束手形)と交換で大麦を送る。封球にトークンを入れるのは,注文した内容(支払い額)を,改竄できないようにするためである。表面にウルク王の印章が押してあるので,通行手形としても利用できる。

この場合の担保は,ウルク王の「約束」である。ウルク王の約束の履行確率は,ウルクの大麦の生産力が大きいほど,ウルク王の権力が大きいほど,大きくなる。

王あるいは首長の権力は,武力(暴力)と権威からなる。権威とは,直接の暴力を行使しない信号(シグナル)のことだ。一般に,朝貢(ポトラッチ)を行う社会では,直接の暴力を行使せず,王あるいは首長の序列は生産力(贈与)で決まる。このため,武力があまり発達せず,権威(信号)主義的になる。

封球にすると,手形の内容は改竄できないが,注文内容がわからないので,封球と別に注文書(トークン)が必要になる。あるいは,封球の表面に中と同じトークンを押して,注文書兼約束手形にしたのであろう。

しかし,この方法では,記述できる内容の量に限界がある。そこで,注文書兼約束手形を粘土板に書くようになった。あるいは,同じ内容を書いた粘土板を二つ作り,一方は約束手形兼注文書として債権者(受注側)に渡し,もう一方を債務帳として債務者(発注側)が持つ。こうすれば,封球にしなくても,内容を改竄できない。約束手形は,取引が終了したときに,廃棄すればよい。封球と粘土板が同時期に使われていたことから,封球を約束手形とし,粘土板を債務帳としたのかもしれない。

ウルクの最古の粘土板文書は,約束手形(債権帳)あるいは債務帳だったのであろう。債権債務帳による取引のシムテムが,粘土板文書の起源であり,すなわち文字の起源と考えられる。

ハムラビから4代あとのアミツァドゥカ(Ammi-Saduqa:B.C.1646-1626)の勅令が発見されており,2条,3条,4条,20条には,これまでの債権を無効にする命令がある。(古代メソポタミアの徳政令)

Whoever has given silver or barley to an Akkadian or Amorite as an interest-bearing loan, or to gain a return (ana melqetim), and had a written document (lit. a tablet) executed, because the king has established justice in the land (mesaram sakanum), his document is voided (lit. his tablet is broken). He may not collect the barley or silver on the basis of this document.

「利子付貸付として,あるいは,返済を得るために(ana melqetim),銀や大麦を,アッカド人またはアモリ人に与え,そして,書かれた文書(タブレット)を作成した者は,王が国土(mesaram sakanum)に正義を確立したので,彼の文書は無効になる(彼のタブレットは破棄される)。彼は,その文書に基づいて大麦または銀を集めることはできない。」

--------------------

ポランニーは,「人間の経済」のなかで,貨幣の機能を,交換手段,支払手段,蓄蔵手段,価値尺度または計算手段として整理している。そして,次のように書いている。

「貨幣の概念も市場の概念も存在したとはいいがたい。むしろそれよりずっとよく知られていた交易それ自体と同様,それぞれ別の説話世界,つまり習俗(mores)と工夫(devices)に属していたように思われる」(人間の経済)

ウバイド期やウルク期に,大麦や羊毛が支払手段として使われていたのは,そうであろう。しかし,それは,限定的である。受取人が漁師や債務奴隷であれば,魚や労働の対価を,大麦で支払うことができたであろう。しかし,大麦農家への支払いに大麦を使うことはできず,しかも人口の大半は大麦農家である。大麦や羊毛の交換手段,支払手段,蓄蔵手段としての機能は限定的である。

大麦や羊毛は社会の基幹の財であり,もっとも多く取引される財ではあるが,今日的な意味での貨幣とは言えない。ウバイド期やウルク期の財の取引は,かつての日本の農村と同様に,おもに「債権帳」で行われていた。大麦,家畜,宝石,金属,装飾品などが,交換,支払,蓄蔵などの機能を果たしたであろうが,今日的な意味での通貨は存在していなかったと思われる。

債権帳のトークンは,小さな粘土の塊にすぎないが,メソポタミアの肥沃な土の生産力が債権を担保していたために,4000年以上も取引を行うことが可能であった。逆に,メソポタミアの集落や都市から一歩外に出ると,広大な砂漠(死)しかないので,債務を踏み倒して逃げることができない。貨幣が登場するのは,灰吹法によって,銀が豊富に利用できるようになってからだ。

王の印章が押された封球は,王あるいは国家に対する債権を担保する約束手形であり,大麦での支払いを「遅らせる」機能がある。ふつう約束手形には,支払人,受取人,支払期日が書かれている。封球には支払期日は書かれていないが,支払い時期は直近の大麦の収穫期が前提となっていたであろう。売り手側の国家は,約束の時期に大麦が届かなければ,飢餓に陥るからである。

一方,秤量貨幣の銀には,支払人,受取人,支払期日は書かれておらず,「約束」が存在していない。このことから,貨幣は,特定の約束が存在しない取引で使われる債権の担保ということができる。

特定の約束が存在する取引というのは,価格システムとしての「市場」(しじょう)が存在しないということではない。なぜなら,売掛帳(債権帳)や約束手形での取引でも,商品や購買する店を自由に選択することができるからだ。約束の取引が成立する条件は,商品の購買者(債務者)が,絶対に約束を破らない(逃げない)ということである。

約束がない取引ということは,債務者が約束を破る可能性が高い取引なので,確実な担保を持たない商人同士や,不特定の購買者が取引を行う「市」(いち)での取引である。ここでは,取引のたびに何らかの担保をやり取りしなくてはならない。

自由に動きまわるすべての人が,いつも持ち運べる共通の担保(財)は,自然界には存在しない。貨幣は,自然界には存在せず,国家(逃げない保証人)の約束によって担保される「信号」である。

最初の文字は,約束の取引である債権債務帳(付け)から生まれ,貨幣は,特定の約束が存在しない取引における債権の担保として生まれた。

文献

*1) ゴードン・チャイルド. (1936). 文明の起源. 岩波書店 (1951).

*2) 西アジア考古学講義ノート編集委員会. (2013). 西アジア考古学講義ノート. 日本西アジア考古学会.

*3) Enmerkar and the lord of Aratta

http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?text=t.1.8.2.3#

*4) Denise Schmandt-Besserat. (1986). The Origins of Writing. Written Communication 3, no 1, 31-45.

*5) Denise Schmandt-Besserat. (1976). An Archaic Recording System in the Uruk-Jemdet Nasr Period. American Journal of Archaeology 83, 19-48.

*6) デニス シュマント=ベッセラ. 文字はこうして生まれた. 岩波書店 (2008).

*7) 大貫良夫, 前川和也ほか. (1998). 人類の起源と古代オリエント. 中央公論社.

*8) 山口健次郎. (1996). 江戸期銀目手形について. IMES Discussion Paper.

*9) Pernicka, Ernst & Rehren, T. & Schmitt-Strecker, S.. (1998). Late Uruk silver production by cupellation at Habuba Kabira, Syria. Metallurgica Antiqua, der Anschnitt,, v.8, 123-134.

*10) カール・ポランニー. (1977). 人間の経済. 岩波書店(1980).