SHINICHIRO HONDA

日本の人類学についても一瞥しておく。

江戸中期に、幕府の蝦夷地探検に加わった最上徳内(1754-1836)が、アイヌの記録を残している。出羽国の農家に生まれた徳内は、学問を志して江戸の本多利明の音羽塾に入門し、天文、測量、航海術を学んだ。1785年、師の代理人として幕府の蝦夷地調査に随行した。その後も、樺太、択捉、国後、ウルップなど、生涯で9回の探検と調査を行った。『蝦夷草紙』、『渡島筆記』を著し、アイヌ語辞典の『蝦夷方言藻汐草』の編纂にも参加した。

江戸後期には間宮林蔵(1780-1844)が樺太を探検して、『東韃地方紀行』や『北夷分界余話』を残している。間宮林蔵は、常陸国の農家の出身だが、祖は戦国武将の間宮康俊とされる。長じて幕府の下役人となり、派遣された蝦夷地で伊能忠敬から測量技術を学んだ。1808年、幕府の命により樺太を探索し、その後、海峡を渡ってアムール川下流域まで調査した。

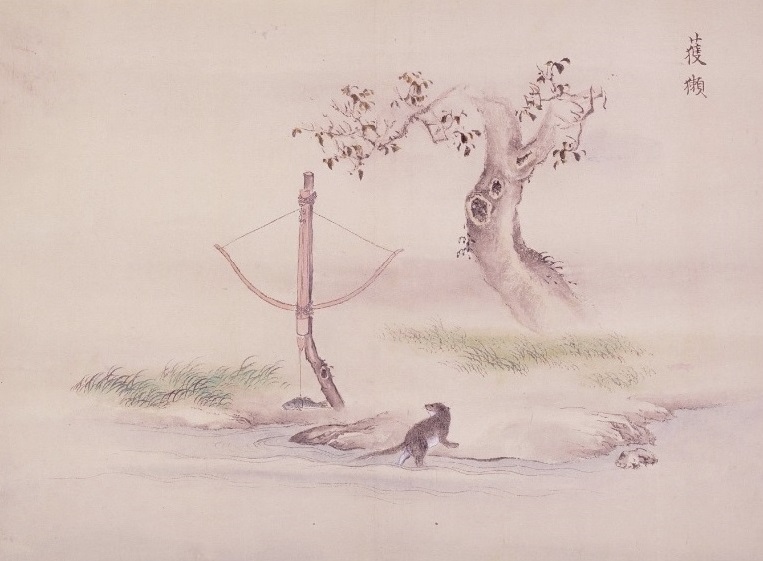

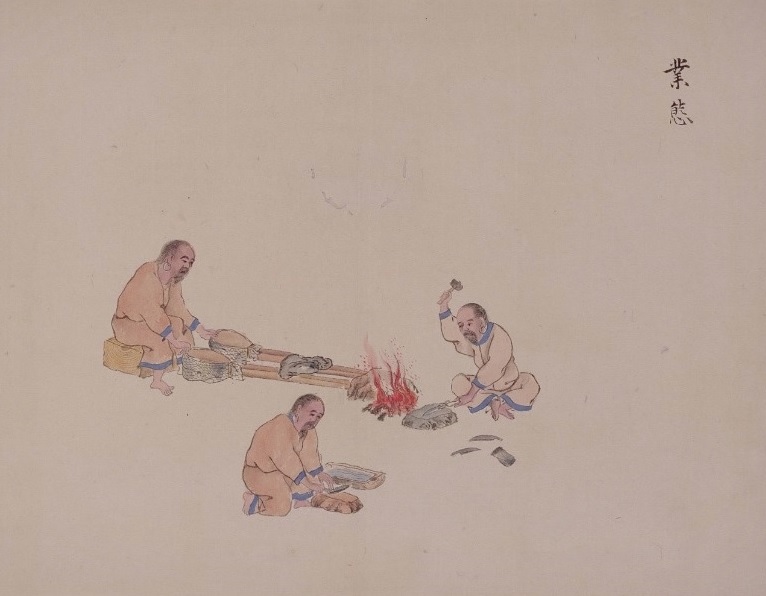

北夷分界余話(source:国立公文書館デジタルアーカイブ)

明治維新後の日本に、はじめて欧米の考古学、人類学、生物学をもたらしたのは、アメリカの生物学者のエドワード・S・モース(1838-1925)である。モースは、1877年に腕足動物を研究するために来日したが、列車で横浜から新橋へ向かう途中、崖に貝殻が積み重なっているのを発見した。訪れた文部省で外山正一に請われて、東京大学法理文学部の教授に就任し、同年、大森貝塚を調査した。土器や骨器を発掘して、縄文土器を見いだした。また、モースは、はじめて、ダーウィン進化論を日本に紹介した。

大森貝塚出土品(source:文化遺産オンライン)

モースの発見から7年後の1884年、東京大学の学生だった坪井正五郎(1863-1913)、白井光太郎、有坂鉊蔵らは、大学近くの弥生町内の貝塚を調査し、学芸雑誌に発表した。発見された無紋の土器は、後に縄文式土器と異なるものと認められ、「弥生式土器」と名付けられた。ただし、このとき報告された「弥生式土器」が出土した場所は、はっきりしておらず、1974年の調査では、東京大学構内の旧浅野地区から弥生式土器が検出されている(文献3)。坪井は、その後イギリスに留学して欧米の人類学を学び、日本の人類学を創始した。なお、坪井は、古代の日本にはアイヌとは別の食人種が住んでいたというモースの説を引き継いで、原日本人はコロポックルであるとの説を唱えた。

壷形土器 東京市向ヶ岡(現東京都文京区弥生)、向ヶ岡貝塚(source:東京大学総合研究資料館)

坪井の研究室で学んだ鳥居龍蔵(1870-1953)は、日本で最初に人類学の現地調査を行った。踏破した地域は、中国東北部、台湾、千島、中国西南部、蒙古、朝鮮半島、シベリア、中南米におよび、膨大な資料を残した。(文献4)

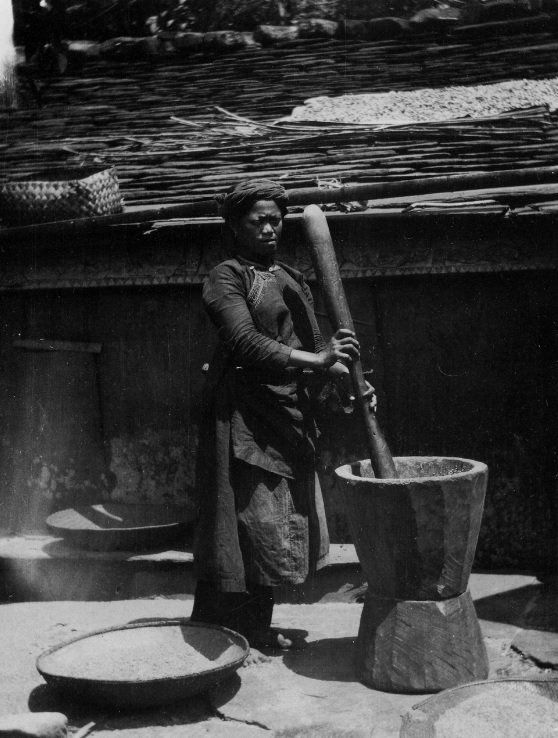

台湾ヤミ族 粟を搗く男

台湾アミ族 脱穀中の女性

台湾水尾のアミ族の牛飼い少年。背景の建物と人は漢族風

台湾プュマ族(?) ひき臼

台湾卑南にある巨石文化遺跡

台湾パイワン族 臼と杵を使って脱穀をする女

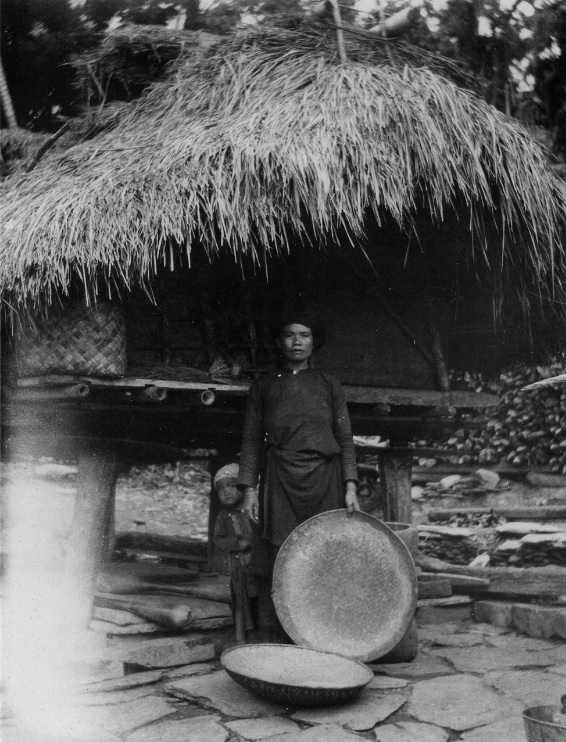

台湾パイワン族 高床式穀倉

台湾東勢角 タイヤル族の倉庫

台湾ツォウ族 粟の庭仕事をする阿里山蕃の女たち。臼と杵で脱穀、箕で殻をあおぎ分けている。右端の女の手にある農具は石器と思われる

千島アイヌの木幣

北海道アイヌの家族と倉。撮影時期・場所ともに不明

千島アイヌの竪穴式住居。おそらく色丹島と思われる

拓殖博覧会展示の樺太アイヌの幣柵

北海道アイヌの倉。撮影時期・場所とも不明

朝鮮 メンヒル(立石)。鳥居(1922)は、立石里の立石について、「常に注連を張り、藁を以て覆い、その上から藁宝殿を作って一種の神体のようなものとして、祈願などをして居ります」と述べている

(source:鳥居龍蔵の世界、鳥居龍蔵写真目録)

農商務省の高等官僚であった柳田國男(1875-1962)は、全国の山村、漁村を調査し、日本の民俗学を創始した。民俗学は、渋沢敬三(1896-1963)を経て宮本常一(1907-1981)へと引き継がれた。

民族学および文化人類学については、ウィーン大学のヴィルヘルム・シュミットのもとで学んだ岡正雄(1898-1982)や、同じウィーン大学に留学した石田英一郎(1903-1968)らが主導した。

日本の考古学は、歴史地理学の喜田貞吉(1871-1939)、ヨーロッパに留学して欧米の研究方法を日本に導入した濱田耕作(1881-1938)、縄文土器の編年を作った山内清男(1902-1970)、八幡一郎(1902-1987)、遠賀川式土器を見いだした小林行雄(1911-1989)らによって進展していった。

終戦後の1948年、考古学者の江上波夫(1906-2002)は、岡正雄、石田英一郎、八幡一郎らと行った座談会の中で、騎馬民族征服王朝説を発表して大きな話題になった。しかし、他の考古学者、民族学者からは支持されていない。

京都大学では戦前、戦中を通じ西田幾多郎(1870-1945)、波多野精一(1877-1950)、田邊元(1885-1962)、和辻哲郎(1889-1960)、三木清(1897-1945)、戸坂潤(1900-1945)らの哲学者が、京都学派として大きな影響力をもっていた。

戦後の1949年に改組された人文科学研究所では、貝塚茂樹(1904-1987)、桑原武夫(1904-1988)、藤枝晃(1911-1998)、今西錦司(1902-1992)、梅棹忠夫(1920-2010)、中尾佐助(1916-1993)らが、人類学、生態学、民族学の分野で成果を上げ、戦後の日本社会に大きな影響を与えた。

日本の人類学のなかでも、やや特異な位置に立っているのは、大林太良(1929-2001)、伊藤清司(1924-2007)、吉田敦彦(1934-)らの比較神話学である。大林や吉田らは、ユーラシア全域にまたがる、広範な神話の伝播を提示した。

欧米の人類学者が、欧米人や西洋文化の起源に強い関心をもつように、日本の人類学者も日本人と日本文化の起源を追い求めてきた。日本人のばあい、ベネディクトが『菊と刀』で日本文化を論じたように、欧米人から「観察される側」であるため、日本の人類学はボアズ主義の影響をそれほど強くうけていない。社会進化論においても、ヨーロッパ中心主義が強い単系社会進化は当然、支持されず、多系社会進化や文化圏論が中心となっている。

農耕の起源論と関係が深い論考としては、和辻哲郎の風土論、中尾佐助と佐々木高明による照葉樹林文化論などがある。

文献

1)最上徳内記念館

2)北夷分界余話、文化遺産オンライン

https://www.digital.archives.go.jp/DAS/pickup/view/category/categoryArchives/0400000000/0403030000/00

3)壷形土器、東京大学総合研究資料館

http://umdb.um.u-tokyo.ac.jp/DKankoub/Publish_db/1994collection1/tenji_sekki_05.html

4)鳥居龍蔵写真目録、鳥居龍蔵写真資料研究会・東京大学総合研究博物館

http://torii.akazawa-project.jp/cms/photo_archive/photo_index.html

小学生が作る1km飛ぶゴム動力飛行機: 100円ショップの材料でできる

売り上げランキング: 60,558

太郎 でリブログ.

いいねいいね